元宵佳节到来,空气中弥漫着节日的喜庆,还有蕴藏在传统习俗里的“文化味”。2月11日,记者采访了制作手艺人,看看他们如何用双手传承传统文化,让传统习俗在岁月里熠熠生辉。

11日,市区新盛街的老李家元宵店内热闹非凡。李氏元宵第五代传承人施彩云忙前忙后,招呼着络绎不绝的顾客。这家承载着数百年历史的“明星”元宵店,在节日的氛围中,散发着浓浓的传统味道。

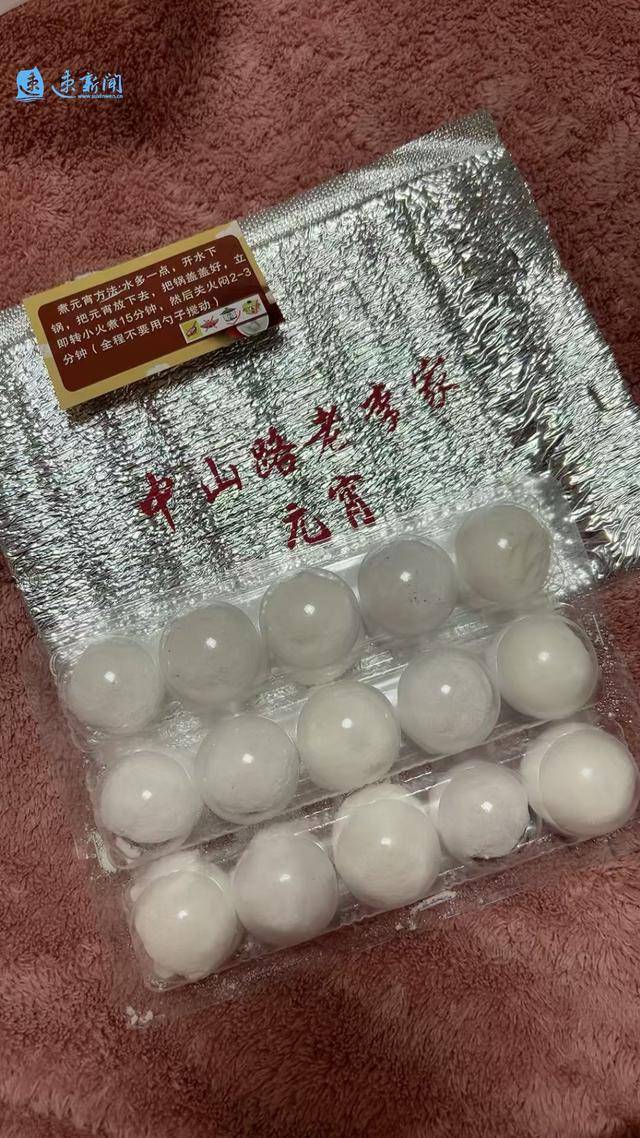

记者走进店内看到,各种口味的元宵摆满了货架,黑芝麻、花生、豆沙等丰富馅料,满足不同顾客的口味需求。施彩云一边熟练地打包元宵,一边向记者介绍:“我们家元宵传承了几代人,每一道工序都有严格的标准,从选料到制作,都不敢有丝毫马虎,就是为了让大家吃到最正宗的老味道。”

元宵和汤圆有什么区别?施彩云介绍,严格来说,汤圆是用糯米粉制成面团后包裹馅料,然后用手搓成圆球状,也叫“包汤圆”,而元宵通常是用糯米粉滚制而成,这个过程称为“摇元宵”。“我们家的元宵就是人工‘摇’出来的,每颗元宵外面要穿上13层‘衣服’,这样滚出来的元宵皮层松软、口感细腻,与汤圆的软糯口感有细微不同。”施彩云说。

记者注意到,为了让顾客在家也能煮出美味元宵,施彩云每包装一份生元宵都会附上一张贴心的提醒卡片,详细说明煮元宵的方法:水多一点,开水下锅,放入元宵后盖好锅盖,立即转小火煮15分钟,然后关火焖,全程不要用勺子搅动。施彩云笑着说:“很多顾客反馈,按照这个方法煮,元宵口感特别好,这也让我们很有成就感。”

“我吃了几十年的李氏元宵了,每年元宵节都要来买。这味道,代表着团圆和喜庆。”正在购买元宵的市民张女士说。

除了品元宵,赏花灯也是元宵节的一个重要习俗。今年62岁的苏艳玲制作花灯近50年,她坚持纯手工制作花灯,并把制作花灯当成了毕生事业。

“制作花灯要有十足的耐心,一个一个步骤慢慢做。”11日上午,苏艳玲正在家中制作兔子花灯。她的房间内摆满了兔子、老虎、荷花等各种造型的花灯,色彩丰富艳丽,十分精致可爱。

苏艳玲告诉记者,她家的祖辈以制作花灯为业。她制作花灯的手艺就是和父亲学的。“从我记事起,每年元宵节前,家中就会忙碌起来,一家人一起制作花灯,非常热闹。父亲还会抬着花灯到街上售卖。”她说。

每一盏精美花灯的背后都是手工艺人对传统技艺与民俗文化的传承与坚守。“制作花灯不是一件简单的事,每个都要纯手工制作。”苏艳玲说,制作花灯最费时间的步骤是制作框架。制作框架时,先要将竹篾弯曲,然后用铁丝捆扎出花灯的大概轮廓,再装上一个个小灯泡。即便是在如此烦琐的步骤中,苏艳玲也能感受到快乐。

“我会一直坚持手工制作花灯,让这些承载历史与文化的花灯,在今后的每一个元宵节都能绽放出最绚烂的光彩,让更多人记住这份传统的美好。”苏艳玲说。

除了做元宵、扎花灯,宿迁还有哪些元宵节习俗?对此,记者采访了宿迁市历史文化研究会理事张用贵。张用贵告诉记者,俗话说“正月十五闹元宵”,元宵节主打一个“闹”字,咱们宿迁人会通过各种民俗表演、歌舞晚会、灯会灯展等民俗活动,寄托对阖家团圆的美好愿景和对美好生活的无限期待。JNTY.COM

“元宵节这天,咱们宿迁人会吃元宵、看花灯、猜灯谜,还有一个习俗叫‘走北边’。”张用贵说,老宿迁人会在正月十五晚上、正月十六晚上、正月十七晚上沿着市区幸福中路向北走。之所以会有这样的习俗,是因为古时候,宿迁城区地势较低,洪水经常泛滥,越往北边地势越高,于是在元宵节这天,家家户户都会往北边走,希望新的一年,能够减少洪涝灾害发生。

此外,据张用贵介绍,农村有一种说法“正月十五过小年”,正月十五这天也要好好吃一顿,菜品标准不低于年夜饭。过了正月十五,“年”就算过完了,大家一般也不再走亲访友了。返回搜狐,查看更多

电话:025-83700868

电话:025-83700868 邮箱:chuiniubi@126.com

邮箱:chuiniubi@126.com 地址:南京市鼓楼区三步两桥145号

地址:南京市鼓楼区三步两桥145号 Copyright © 2018-2032 江南体育科技公司 版权所有 非商用版本

Copyright © 2018-2032 江南体育科技公司 版权所有 非商用版本